2021. Pour les ONG belges, c’est la grande période des identifications de projet. Comme tous les cinq ans, elles s’agitent pour construire leur prochain programme de coopération internationale. C’est l’occasion de renouveler leurs partenariats et d’identifier de nouveaux acteurs locaux. Chacune réfléchit aux critères de sélection des candidats partenaires : leur ancrage local ? leurs compétences techniques ? leur capacité d’innovation ? Probablement un équilibre entre tout cela. Mais ce sera sûrement leur capacité de gestion qui fera finalement la différence. Ces futurs partenaires seront-t-ils capable de répondre aux exigences administratives des financements ? Pourront-t-ils rédiger ses rapports financiers et narratifs ? Et obtenir des pièces comptables conformes ? Maîtriseront-t-ils les nouvelles techniques de planification et de formulation de projet ?

Benoît Naveau, Historien de formation, travaille au sein de l’ONG Autre Terre

L’ONG belge se posera prioritairement ces questions avant de se « marier » avec une association locale. Les associations à la fois professionnelles, ancrées dans leur territoire, expérimentées et maîtrisant les outils de gestion seront dès lors très courtisées, multifinancées et… débordées. Souvent ne resteront que les organisations débutantes galérant perpétuellement pour trouver des fonds.

Être partenaire, on aimerait que ce soit avant tout une aventure de solidarité partagée. Mais pour beaucoup d’ONG confrontées à des exigences administratives toujours plus lourdes, il s’agit plutôt d’un calcul coût-bénéfice où la relation humaine trouve de moins en moins sa place.

Professionnalisation et technocratisation

S’il vous arrivait de lire les projets remis par les ONG belges à leur ministère en 2021, vous seriez surpris de n’y trouver presqu’aucune ligne expliquant leurs futures réalisations concrètes. On parle de pertinence, d’efficacité, de durabilité, d’alignement sur les priorités de la Belgique, de capacité de gestion, d’hypothèses, de gestion des risques, tout cela au fil de nombreuses pages, mais aucun chapitre ne s’appelle « nos réalisations concrètes », ou « ce que nous allons mettre en œuvre ». Et le nom des associations locales partenaires n’y apparaît que dans un tableau indiquant leurs coordonnées. A bien y réfléchir, le dossier aurait pu s’appeler : « on vous rassure sur le fait qu’on est super pro ».

Cette tendance à la technocratisation, soit la tendance à privilégier l’aspect technique et administratif au détriment de l’humain, vient tout droit des années 80 et de l’émergence du New Public Management. Finie la gabegie des trente glorieuses, il s’agit désormais d’être économe et efficace. Ces nouvelles pratiques de gouvernance néolibérale mettent l’accent sur la performance, la productivité, l’évaluation systématique, des principes de précaution hypertrophiés et vont progressivement investir tous les secteurs de la société.

Début des années 2000, c’est au tour de la coopération au développement de passer au crible de cette approche. Le point de basculement vers des méthodes de management type « New Public Management » se situe lors de la « Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide » en 2005. A l’occasion de ce forum organisé par l’OCDE, les pays membres (soit les pays riches occidentaux) prennent une série de décisions afin d’améliorer l’efficacité de l’aide. Ces principes sont encore aujourd’hui des guides puissants pour la coopération internationale. Deux d’entre eux portent en leur sein un grand pouvoir de normalisation : la gestion axée sur les résultats, soit la détermination d’objectifs précis à atteindre dans un temps donné, et l’harmonisation qui vise l’utilisation systématique des mêmes critères d’évaluation et de systèmes normés tant au Sud qu’au Nord. Ces deux principes, vertueux à priori, vont conduire à la priorisation définitive de la technicité sur l’humain dans l’évaluation et le suivi des projets de coopération au développement.

Ils enferment désormais la coopération au développement dans une « boite noire », une boite dans laquelle il est de plus en plus complexe de savoir réellement ce qui se passe. Essayons tout de même d’ouvrir cette boite afin de comprendre comment un projet solidaire peut devenir un jeu de dupes administratif.

Les projets, une fois écrits, restent difficiles à modifier et font preuve de peu de souplesse d’exécution. On aura tendance à suivre à la lettre la liste des tâches à réaliser même si elles se révèlent moins pertinentes que prévu.

Un partenariat affaibli

Lorsque les ONG décrivent leur vision du partenariat, il est souvent fait mention de solidarité, de confiance et de responsabilité mutuelle. Des principes directement mis à mal par la course à la technocratisation qui induit que le respect de critères prenne le pas sur la mise en œuvre logique d’un projet. Ce respect de critères peut impacter négativement la temporalité du projet, en poussant les acteurs à accélérer artificiellement un processus qui aurait normalement dû prendre plus de temps, on pense notamment aux processus participatifs qui nécessitent de l’adhésion de la part des acteurs locaux. Il rend également le projet moins souple.

Bien que la démarche de « théorie du changement » tente de pallier ce problème, les projets, une fois écrits, restent difficiles à modifier et font preuve de peu de souplesse d’exécution. On aura tendance à suivre à la lettre la liste des tâches à réaliser même si elles se révèlent moins pertinentes que prévu. Et souvent, c’est le simple bon sens qui en pâtit lorsqu’un projet est mis en retard, car on doit attendre une autorisation administrative qui n’arrive pas, une délibération pour un appel d’offre, un cofinancement impossible à trouver.

La pression technocratique, une invitation au mensonge

Dans la coopération au développement, mais probablement dans bon nombre de situation de nos vies quotidiennes, la machinerie administrative a eu tendance à creuser un fossé entre la réalité et sa représentation administrative. La réalité étant ce qui se déroule réellement tandis que sa représentation est ce qui est considéré comme vrai par une institution. Ainsi, une association locale avait mis en place un système de justification financière où elle rédigeait elle-même les factures de ses fournisseurs qu’ils n’avaient qu’à signer. Pas dans le but de faire des faux, mais plutôt de faire des « corrects », des document validés et acceptés par les bailleurs de fonds. Chacune de ces pièces comptables avait la même typographie et un agencement général identique, que la facture vienne d’un marchand de moto, d’un vendeur de matériel agricole ou d’un fournisseur de cartouche d’encre. Seul le logo et les coordonnées du fournisseur changeaient d’un document à l’autre.

Le partenaire triche-t-il pour autant ? Non. Tout est réalisé en temps et en heure et ses réalisations font l’admiration de nombreuses ONG internationales. Cependant, il est poussé à réaliser des faux car la réalité de terrain est en tel porte-à-faux avec l’exigence des bailleurs et des ONG qu’il a fait le choix de rédiger lui-même les factures que ses fournisseurs doivent lui adresser afin de satisfaire ses bailleurs de fonds internationaux. Le contrôleur du bailleur de fonds n’a d’ailleurs jamais rien critiqué dans leur comptabilité. Tout est parfaitement en ordre… car il n’existe pas de critère administratif du type « vérifier si les fournisseurs utilisent des typographies différentes ».

Et ce n’est qu’un exemple parmi d’autres. Que ce soient des listes de présence signées de croix ou des partenaires qui demandent à leur fournisseur de leur envoyer une facture finale avant la réalisation complète d’une infrastructure car « tout doit être dépensé pour le 31 décembre ». C’est ainsi que la complexification administrative, loin d’entraîner les ONG et leurs partenaires dans un cercle vertueux, les pousse à jouer avec les règles, pour pouvoir « tenir leur rang » et continuer à bénéficier de financement.

Priorité du bailleur ou du partenaire ?

Idéalement, l’association partenaire est celle qui détermine les priorités d’intervention dans sa zone d’intervention. C’est elle qui connait le mieux tant les parties prenantes que le contexte. Et pourtant… il y a tant d’obstacles à la liberté de choix des partenaires que ceux-ci se retrouvent souvent contraints d’être plutôt suiveurs que pilotes.

Tout d’abord, le système d’octroi des fonds pousse sans cesse les ONG occidentales et leurs partenaires à orienter leurs projets en fonction des priorités posées par les appels à projets et non par le terrain. Certes, ces priorités font l’objet de consensus internationaux et sont en accord tant avec les ODD qu’avec les priorités des pays d’intervention. Mais derrières celles-ci, se cachent des réalités de terrain si différentes qu’il est impossible que les lignes de financement collent systématiquement à ces besoins.

La course à l’appel à projet qui met en concurrence des structures dont ce n’est pas la nature première va également avoir pour conséquence de favoriser les projets les plus prometteurs. Il s’agit souvent de projets socioéconomiques aux impacts rapides et mesurables plutôt que de projets sociopolitiques. Or, il n’est pas simple de documenter des changements d’habitudes profondes telles que l’assainissement ou les droits des femmes.

Ensuite, la tendance à financer peu de structures mais via de gros montants pousse les ONG à travailler en consortium. Cela parait une bonne idée de pouvoir échanger et construire à plusieurs. Mais dans les faits, cette stratégie élimine ou repousse les partenaires locaux tout en bas de la liste des décideurs. Les ONG occidentales auront d’abord noué des contacts entre elles, se seront jaugées afin d’évaluer si elles misent sur un partenaire apte à séduire le bailleur. Elles auront ensuite réparti entre elles les thématiques ou les zones de l’appel et puis finalement, elles s’adresseront à leurs partenaires pour leur demander de proposer des activités dans telle région, avec telle thématique. Pour les très gros appels, on aura tendance à oublier les bénéficiaires et ne voir que les frais de gestion qui accompagneront le financement.

Finalement, la relation de pouvoir implicite entre le partenaire et l’ONG occidentale aura tendance à orienter les propositions du partenaire. Car entre les deux, se joue également un rapport de séduction ou, du moins, d’alignement. On voit ainsi de nombreuses associations locales jouer le rôle de prestataire de service plutôt que d’association indépendante. Chaque priorité de son partenaire occidental sera identifiée comme la sienne, afin d’obtenir les fonds et ne pas risquer de perdre une source de financement.

Un écosystème qui s’auto-entretient

Dans cet écosystème à la fois complexe et monolithique, le partenariat, c’est-à-dire l’alliance entre une ONG occidentale et une ONG locale, peut être un solide atout. C’est grâce au partenariat que des échanges de compétences vont pouvoir se réaliser. L’une va pouvoir apporter son expérience de terrain tandis que l’autre va mettre à disposition son portefeuille, sa maîtrise de la « langue de la gestion de projet » et ses contacts.

En comprenant le système et en jouant avec ses faiblesses, il est possible que les deux partenaires voient leurs activités prospérer. Car, la force de la technocratisation (et sa principale faiblesse) est que chaque acteur y trouve finalement son compte. Les ONG peuvent financer leurs salaires et leurs frais de gestion. Les bailleurs de fonds obtiennent un système standardisé objectivant et uniformisant des situations extrêmement différentes et complexes. Des entreprises et des consultants offrent leurs services et se rendent indispensables pour évaluer les projets mis en œuvre en fonction des critères de ce système de gestion de projet. Bref, tout le monde semble y gagner.

Mais c’est plus qu’incertain. Les bénéficiaires tout d’abord seront de moins en moins considérés comme des acteurs pertinents et seront réduits à des données supplémentaires dans un dossier qui en contient déjà trop. De nombreuses associations vertueuses, compétentes et volontaires n’arriveront jamais à s’inclure dans ce système fonctionnant presqu’uniquement avec ses propres forces et destinant finalement la majorité de ses financements à lui-même.

Là où les ONG ont toujours revendiqué leur pluralité comme une force, la technocratisation de la coopération au développement les pousse à devenir des quasi-clones. Leurs partenaires locaux en subissent les conséquences et, soit arrivent à muter et à devenir à leur tour des experts de ce langage administratif, soit sont relégués à ne jouer qu’un rôle mineur dans l’arène du développement.

Pistes de solutions

Comment empêcher que le serpent de la coopération ne se morde indéfiniment la queue ? Les pistes ne manquent pas mais demandent avant tout du courage.

La première, c’est reconnaître que, dans un monde où les ONG locales maîtrisent de plus en plus le langage technocratique et sont de plus en plus professionnelles, le partenariat est devenu une stratégie visant à alimenter financièrement les ONG occidentales plutôt qu’un réel soutien aux ONG locales. Conscient de cette interdépendance, il devient possible d’ouvrir le dialogue avec son partenaire afin de dresser des garde-fous évitant que le partenaire sud ne devienne pas la vache à lait du partenaire Nord.

La seconde, c’est avoir le courage de ne pas se lancer dans la course effrénée aux financements les plus importants et les plus contraignants institutionnellement. Dans beaucoup de cas, ce sont des financements qui vont définitivement changer la façon de travailler et de penser de la structure qui en bénéficie. Après, plus rien ne sera jamais comme avant. La structure augmentera son train de vie, elle aura embauché davantage de personnel, acheté des véhicules… et pour continuer à financer tout cela, il faudra nécessairement obtenir un nouveau financement à la même hauteur. Qu’elle qu’en soit l’utilité ou la pertinence. Oui, réellement, dans la coopération au développement, faire le plus avec le moins doit rester un credo.

Cette seconde piste entraine naturellement une troisième, la relocalisation du financement de la coopération internationale. Les fonds doivent pouvoir arriver directement de l’institution bailleur aux associations locales via des canaux simples et adaptés. Les Etats bénéficiaires doivent devenir bailleurs pour les ONG sur leur sol. Et ces ONG locales doivent pouvoir développer leur propre réseau de donateurs ou de bénévoles.

Et, par conséquent, une quatrième piste s’ouvre : la restauration de l’ancrage local des ONG (tant en occident que dans les pays d’intervention). La technocratisation du financement des ONG a rendu presque inutile, voir contre-productif, l’ancrage local. Autant aller chercher 1 million d’euros à la Commission Européenne plutôt que de s’esquinter à avoir des membres ou à mobiliser des bénévoles. Les ONG occidentales doivent pouvoir retrouver ce terreau dans lequel elles sont nées il y a 60 ans. Pour les ONG du Sud, certaines ne l’ont jamais connu car elles furent directement créées par des consultants, suite à un financement, ou via une ONG du Nord. Celles-là doivent rapidement se construire un véritable ancrage local, fait de donateurs et de bénévoles. Pour les autres, chérir cet ancrage devient essentiel.

La cinquième, c’est l’innovation. Je pense toujours à ce bailleur de fonds qui décide de ne plus demander de justificatifs comptables car il sait pertinemment qu’ils peuvent être falsifiés aisément et qu’il n’a aucune capacité de contrôle. Quel courage dans ce monde où tout doit toujours être justifié. L’innovation doit permettre à des associations de justifier leur travail de nouvelles manières adaptées à leur contexte et à leurs pratiques. Les nouvelles technologies sont ainsi un outil merveilleux pour faciliter la tenue de journaux de bords (telle les pages Facebook de certaines associations locales qui deviennent bien plus parlantes que certains rapports), le transfert d’images et de vidéos permettant l’envoi de témoignages, des échanges à longue distance ou tout autre outil à la portée de la grande majorité de la population mondiale.

La sixième est l’inversion de la redevabilité. La technocratisation de la coopération au développe renforce sans cesse un système de redevabilité du « bas vers le haut ». Celui qui reçoit se justifie auprès de celui qui donne. Cette posture semble relativement logique mais elle implique une relation de subordination qui est incompatible avec un processus de partenariat d’égal à égal.

Inverser la redevabilité implique de considérer les partenaires et les bénéficiaires comme des « ayants droit » et non comme des « bénéficiaires ». Cette posture d’ayant droit doit leur donner accès à un droit de regard ou de codécision dans la façon dont les décisions se prennent à leur égard, dans la façon dont les décisions stratégiques sont prises au sein des ONG occidentales. Construire une relation partenariale d’égal à égal, c’est pouvoir se montrer aussi vulnérable que l’association locale qui ouvre ses comptes, se plie aux multiples exigences de bailleurs de fonds qu’elle ne rencontrera souvent même pas.

Les pistes ne manquent pas pour atteindre cet objectif : mettre en place des organes de cogestion et non uniquement des organes de suivi-évaluation. Favoriser l’inclusion au sein des Conseils d’Administration et des Assemblées Générales. Rédiger des conventions de collaboration « en miroir », c’est-à-dire donnant autant de devoir aux deux parties dans un principe « donnant-donnant ». etc.

Le partenariat, une relation à réimaginer

La relation partenariale bénéficie ou est victime de la technocratisation du monde des ONG. Elle en bénéficie car elle permet d’obtenir davantage de fonds mais au détriment de la liberté d’action du partenaire sud qui, soit a réussi à maitriser la « boite à outil du développement » et surfe sur de nombreux financements mais sans nécessairement avoir de prise ni de choix sur les actions à réaliser, soit n’a pas pu accumuler suffisamment d’expérience technocratique et se retrouve avec peu ou pas de financement.

Il est de la responsabilité des deux partenaires de pouvoir réaliser un dialogue sincère sur ce que chacun gagne ou perd dans cette relation et en quoi celle-ci est source d’émancipation ou de contrainte. Mais comme pour les mariages, on choisit de s’aimer dans les bons et les moins bons moments… au point de décider un jour de divorcer ?

Benoît Naveau

ONG Autre Terre

Benoît Naveau est historien de formation et travaille depuis 14 ans au sein de l’ONG Autre Terre où il s’est principalement occupé de la gestion des partenariats internationaux en Afrique de l’Ouest. Il enseigne également des cours de gestion de projet et de géopolitique à l’Helmo (Haute Ecole Libre Mosane).

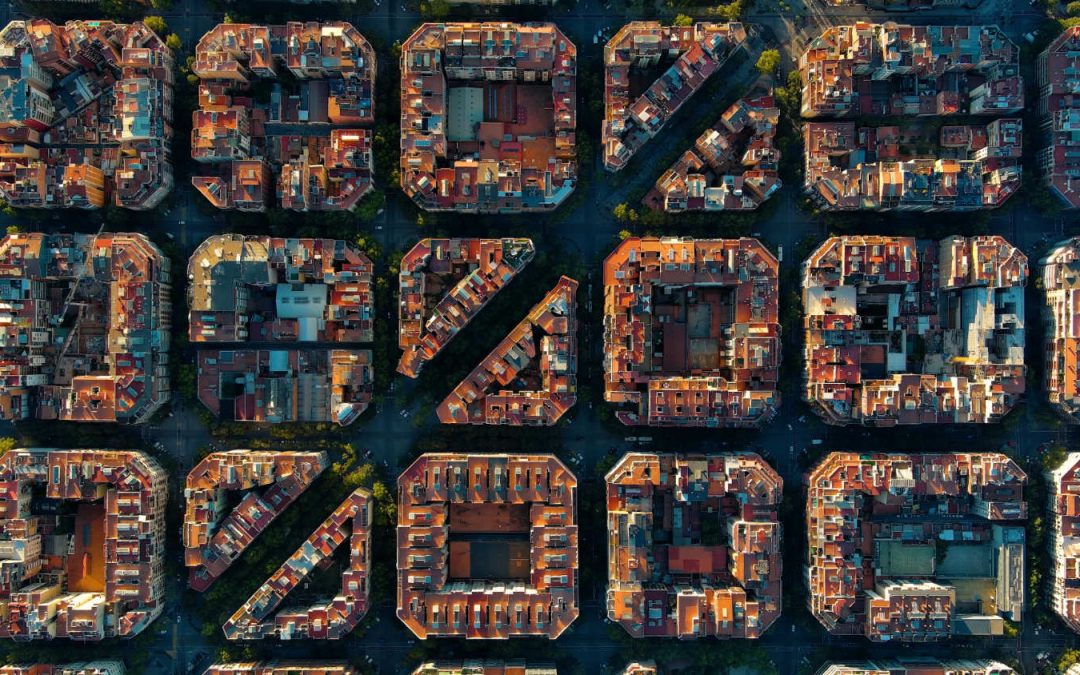

Photo d’ouverture : © Vunav V – iStock